多くの会社が複数ブランドの展開に苦慮しています。

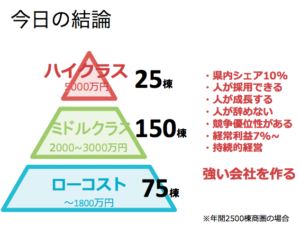

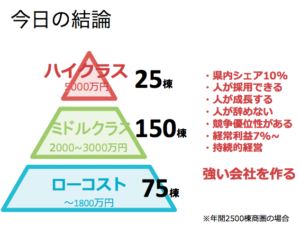

ハイブランド、ミドルブランド、ローブランドといったように価格帯によるピラミッド構造で多ブランド展開をしている。

その中で、ミドルブランドまたはローブランドにおいて、定額制商品(ブランド)の展開を行っている会社が多くあります。

定額制商品はその名の通り、定額制という価格の透明性ゆえに、売り手によっても買い手(お客様)にとっても価格が分かりやすいというメリットがあります。

具体的には外観デザイン(テイスト)を複数用意し、内装は坪数等によって間取りを複数用意して、それぞれの基本価格を決定しておく。

それに和室やガレージ等の追加オプションを用意して、それを付加した場合の金額も明示することによって、お客様も計算が単純であり、購入時の不安が解消されることにより購入のハードルが下がる。

言わば、完全注文であるフルオーダー型に対して、セミ(パターン)オーダー型である。

上記のように、一見非常に売りやすい商品(ブランド)のように思われるものの、

上記の2つのブランドを適切に棲み分けて広範なターゲット層のお客様を取り込んでいくのにはハードルが高いというワナがあります。

すなわちフルオーダーとパターンオーダーを分ける明確な軸がなく、線引きが曖昧になることで、売り手・買い手の双方に混乱が生じることが多くあります。

初回商談の際に、営業スタッフが両ブランドの違いや特徴(良さ)をそれぞれ説明しているか?それが適切にお客様に伝わっているか?が重要です。

お客様側も「パターンオーダーのこの外観にしたいけれど、オプションにない仕様を追加した場合は価格はどうなるの? フルオーダーになってしまうの?」といったような疑問や不安も多く生じます。

金額を軸にピラミッド構造で両ブランドを分けている場合、パターンオーダーがフルオーダーの金額を超過するといった「逆転現象」が起きることもあり、

お客様が納得する形で合理的な説明ができているか?それを営業スタッフ全員が一様にできているか?といった会社のルールや仕組みも不可欠になります。

また、売り手としては、どちらを販売したらより高い粗利率を実現できるかという戦略が必要です。

棟数拡大や複数ブランド展開によるシェア拡大というビジョンに対して、定額制商品が寄与するかの検討がまず重要であり、

仕組みで契約獲得をし、高い生産性を実現することが当商品を展開する命題です。

フルオーダーで企業全体のブランディングを図り、フルオーダー:パターンオーダー=3:7くらいの割合で展開するのがベストである。

フルオーダーはマーケティングと市場調査のために活用する一方で、パターンオーダーは新人でも売りやすい仕組みを構築して生産性・収益性を向上させ、幅広いターゲットを獲得していく。

このような使い分けが1つの答えです。

フルオーダーとパターンオーダーの使い分けが曖昧になっていませんか?また、パターンオーダーの展開やブランディングで苦労していませんか?

そのようなお悩みをお持ちでしたら「経営の無料相談」を是非ご活用下さい。

「無料の経営相談会」は、こちら